Ernst Ender war eine schillernde Person seiner Zeit. Er setzte sich immer für seine Kollegen und Kumpels ein. Er war Arbeiter und Gewerkschafter. Er war in drei Parteien umtriebig: SPD, USPD (Unabhängige Sozialistische Partei Deutschland) und SAPD (Sozialistische Arbeiter Partei Deutschland). Seine Politik war immer Sozialismus, war aber nie Mitglied der KPD (Kommunistische Partei Deutschland).

Er war Aktivist im Bergarbeiterstreik von 1912, Mitbegründer der SPD in Osterfeld, auch revolutionär im Arbeiter- und Soldatenrat in Bottrop tätig nach dem ersten Weltkrieg. War im „Vollzugsrat“ gegen den Kapp-Putsch im Jahr 1920. Er war Mitbegründer der Bottroper SAPD-Partei und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten (NSDAP) im Widerstand und dadurch auch als Politischer Häftling in Buchenwald gelandet.

Zur Würdigung und Ehrung von Ernst Ender und seinem ihm gewidmeten Stolpersteins bin ich mit Sahin Aydin zusammengekommen, nicht nur über sein Buch geschriebenes Buch über Ernst Ender zu sprechen, sondern den Stolperstein auch zu säubern und zu gedenken.

Videopodcast:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Würdigung und Säuberungsaktion

Lange Fassung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Ernst Ender war ein Schlichter, ein Vermittler und gewandter Redner. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von den Alliierten als Oberbürgermeister in Bottrop eingesetzt. Durch einen Unfall musste er sein Amt jedoch nach acht Monaten wieder niederlegen. In dieser schweren Neuanfangszeit, wo kurz vorher noch eine faschistische Diktatur regiert hatte, war er mit Sicherheit durch seine politische Lebenserfahrung der richtige Mann an der richtigen Stelle, um zu vermitteln und die Stadt neu aufleben zu lassen, noch bevor überhaupt die Bundesrepublik gegründet wurde. Sein Wirken wurde bisher wahrscheinlich stark unterschätzt.

Sahin Aydin, der Bottroper Lokalhistoriker, traf zufällig bei Recherchen über den Rathaussturm in Bottrop von 1919 auf Ernst Ender. Nach dem Abschluss der Forschung und das Buch über Alois Fulneczek arbeitete er an einer Biographie über Ernst Ender. Er fand nicht nur heraus, dass er im Widerstand gegen die Nationalsozialisten war, sondern dadurch auch in einem KZ als Politischer Häftling landete, aus dem er glücklicherweise lebendig herauskam.

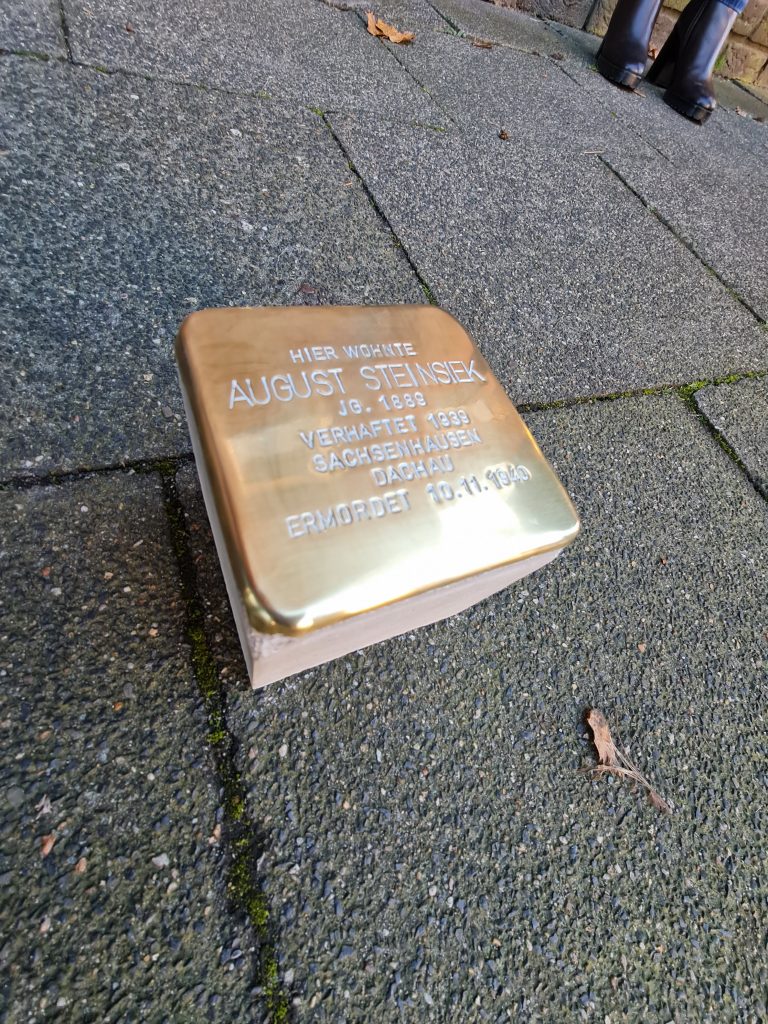

Am 9.11.2021 ließ er mit Unterstützung des Vereins „7 Freunde e.V.“ den Stolperstein für Ernst Ender an seiner letzten Wohnstätte, Fuchsstraße 2, verlegen. Ein halbes Jahr darauf meldete sich ein Stiefsohn. Er übergab Sahin Aydin weitere Unterlagen und Fotos, die er für die Erstellung des jetzt erschienenen Buches verwenden konnte. Ein Exemplar wurde dem amtierenden Oberbürgermeister Bernd Tischler überreicht.

Das Leben Ernst Enders beinhaltet eine reichhaltige spannende politische und kämpferische Geschichte. Er setzte sich immer für ein soziales Miteinander, für mehr Mitbestimmung und für die „kleinen“ Menschen ein. Ernst Ender muss eine besondere Persönlichkeit gehabt haben, die wahrscheinlich herzlich und offen gewesen sein musste. Das gebürtige am 4.7.1881 geborene Thüringer in Haina/Stadt Römhild nach dem Zweiten Weltkrieg Oberbürgermeister von Bottrop werden würde, hatte er Zeit seines Lebens bestimmt nicht geahnt.

Bis dahin floß viel Wasser durch die Emscher. Sein Arbeitsleben begann in einer Ziegelsteinfabrik in Thüringen. Dort hatte er die erste Berührung mit der hohen Politik beim Beitritt in die Gewerkschaft. Dann lockte das Ruhrgebiet mit höheren Löhnen.

So zog er 1900 nach Sodingen (heute Stadtteil von Herne), wo er am 25.6.1904 seine Freundin Karoline Schwertmann aus Verl heiratete. Nach fünf Jahren als Hauer auf Zeche „Mont-Cenis“ ging das Ehepaar nach Hamborn (heute Stadtteil von Duisburg). Die Schachtstraße wurde damals „Klein-Warschau“ genannt, weil dort viele Polen wohnten, arbeiteten und ihre Sprache bewahrten. Dort trat er in den Bergarbeiter-Verband ein und arbeitete auf der Zeche „Deutscher Kaiser“ (heute noch bekannt als Zeche „Friedrich Thyssen“).

Short zum Buch:

Ernst Ender – Ein Sozialist wird Bottroper Oberbürgermeister:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Der Thüringer Ernst Ender kann nun als echter Ruhrgebietler bezeichnet werden. Denn nach Herne und Duisburg, landete er für ein Jahr in der Zeche „Graf Moltke“ in Gladbeck – Butendorf. Dann lockte die Zeche „Osterfeld“ wahrscheinlich mit mehr Lohn. Dann passierte etwas Entscheidendes in seinem Leben: Er politisierte sich immer mehr! Er wollte etwas bewegen für die Menschen.

Er gründete 1911 den SPD-Ortsverband. Das Kaiserreich beäugte die SPD als mögliche Umsturzpartei, immer noch sehr argwöhnisch. So wurde auch Ernst Ender überwacht. Das hielt ihn nicht davon ab beim größten Bergarbeiterstreik, den das Deutsche Kaiserreich je erlebte, im März 1912 als Streiksprecher zu unterstützen. Er kämpfte mit den Streikenden für eine Achtstunden-Schicht. Das ist heute über 100 Jahre kaum vorstellbar. Die junge Generation weiß nicht unter welchen schrecklichen Zuständen in der Zeit der Industrialisierung und Bevormundung des monarchischen Staates gearbeitet wurde.

Und sie weiß auch nicht, das dieser Arbeitskampf einer der Ursprünge aller zukünftigen Arbeitskämpfe war, die zum heutigen Wohlstand in ganz Deutschland wurde. Heute zehren wir von einem Achtstunden-Tag und zwei freien Wochentagen. Damals üblich waren 10 oder 12 Stunden an sechs Tagen die Woche unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Arbeitsschutz gab es so gut wie nicht!

Umso wichtiger waren die Streiks auf die missliche Lage hinzuweisen. Doch der große Bergarbeiterstreik mit seinen entsprechenden Forderungen war eine sehr gefährliche Angelegenheit. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. forderte den preußischen Innenminister auf mit Militär und Polizei scharf schießen zu lassen. Dem Kaiser waren sozialistische Umtriebe ein Dorn im Auge. Vier Arbeiter starben. 2000 Arbeiter wurden angeklagt. Ernst Ender wurde in Osterfeld entlassen.

Ernst Ender gab jedoch nicht auf. Er hatte eine Verantwortung für seine Familie, denn er hatte seine Frau und bald vier Kinder zu ernähren. Am 2.5.1912 landete er auf der Zeche Rheinbaben in Bottrop, wo er auch mit Unterbrechungen durch einen Unfall während des Ersten Weltkriegs bis 1932 arbeitete. Dort wurde er in den Betriebsrat gewählt. In Bottrop wurde sein Leben noch umtriebiger und belebter durch die revolutionären Zeiten, die folgten nach der Gründung der Weimarer Republik. 1918 wechselte er von der SPD in die abgespaltene mehr linksgerichtete USPD ein und unterstützte den Arbeiter- und Soldatenrat (ASR) als Leiter der Sicherheitswehr von Bottrop. Er blieb in der Situation jedoch immer auch ein Schlichter und Vermittler zwischen den verschiedenen politischen Gruppierungen.

Beim brutalen „Rathaussturm“ in Bottrop in der Nacht vom 17./18.11.1919 durch den Freikorps Lichtschlag geführt von Wilhelm Höffer von Loewenfeld, wo nach Aydins Forschungen mehr als 120 Menschen umgekommen sind, wurde Ernst Ender festgenommen. Ender wurde entlassen. Er kandidierte anschließend als Mitglied der USPD für den Bottroper Gemeinderat und bekam einen der vier Sitze.

1931 gründete er mit Alois Saffert die Ortsgruppe der SAPD (Sozialistische Arbeiter Partei Deutschlands) in Bottrop. Eine mehr links liegende Partei von der SPD. Das allerdings war später für die NSDAP nach ihrer Machtergreifung ein Dorn im Auge. Nach seiner Entlassung als Invalide aus der Zeche „Rheinbaben“ und die folgende Nazi-Übernahme der Stadt 1933, war Ernst Ender entschlossen in den Widerstand zu gehen. Er unterstütze Flugblattaktionen. Am 13.4.36 wurde er verhaftet, in der Duisburger Strafanstalt eingesperrt zur Strafanstalt Herford überstellt.

Am 9.7.36 wurde er als Hochverräter verurteilt zu einem Jahr und acht Monate Zuchthaus. Nach seiner Entlassung am 10.1.38 wurde er nur einen Monat später erneut verhaftet und zum Konzentrationslager Buchenwald als Politischer Häftling überstellt mit der Häftlingsnummer 1082. Glücklicherweise wurde Ernst Ender am 18.2.1941 entlassen und schaffte es die Macht der Nazis zu überstehen.

Nach dem zweiten Weltkrieg entschied sich Ernst Ender, genauso wie Willy Brandt, wieder in die SPD einzutreten, weil das Programm sich von den Parteien kaum unterschied.

Die Alliierten setzten Ernst Ender als erfahrenen Schlichter, Redner und Politiker als ersten Oberbürgermeister von Bottrop ein. Durch einen Autounfall allerdings musste er seine Arbeit nach 8 Monaten abbrechen.

Seine restliche Lebenszeit nach dem Tod seiner Frau Karoline verbrachte er mit Elisabeth Grossinski, die 1959 heiratete.

1958 bekam Ernst Ender ein Bundesverdienstkreuz für sein ablehnendes Verhalten gegenüber der NSDAP und seine Verdienste als Politiker der Stadt Bottrop.

Am 20.6.1963 starb er und wurde in allen Zeitungen und von Politikern gewürdigt für seine Arbeit als Gewerkschafter und Politiker.

Am 3.2.1978 hat die Stadt Bottrop die ursprüngliche Raiffeisenstraße in „Ernst-Ender-Straße“ umbenannt, um ihn eine besondere Würdigung zu geben. Die Straße führt an seinem letzten Wohnhaus Ecke Fuchsstraße 2, dran vorbei.

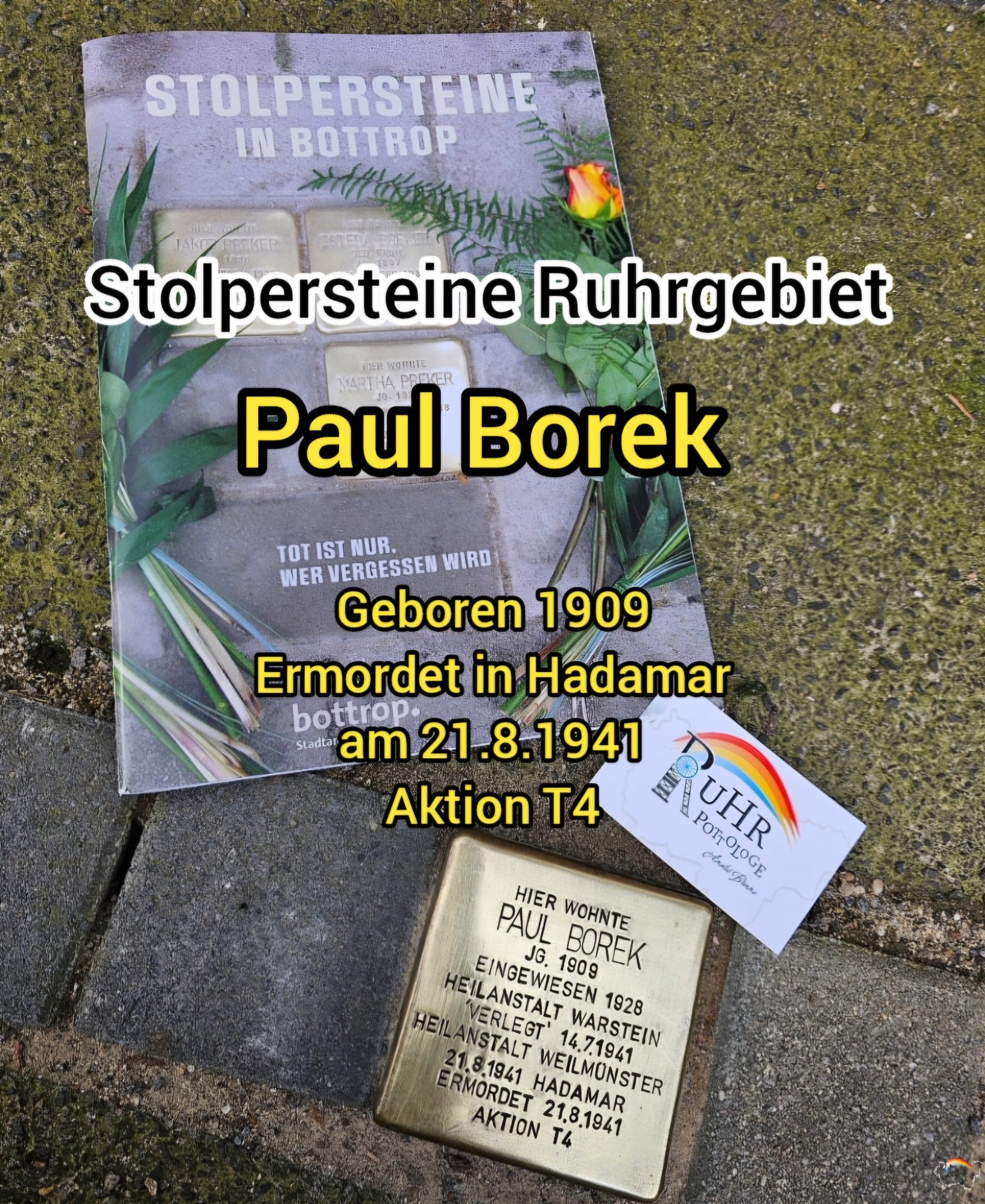

Der Stolperstein ist ein besonderer Stein für eine besonderen Menschen, der als besonnener Vermittler, als Helfer für Kumpels, als Mensch im Kampf um die Freiheit gegen die Diktatur der Nazis steht.

Sahin Aydin hat mit seiner Ernst-Ender-Biographie und dem Initiieren des Verlegens des Stolpersteins eine wichtige über die Stadtgrenzen hinaus wichtige Entscheidung und Arbeit getan.

Nie wieder ist Jetzt!

Es zeigt, dass es Mutige geben muss, um in der Zeit von populistischer Politik aufzustehen und Widerstand zu leisten.

Zuzuhören, schlichten und vermitteln gehören dazu.

Das konnte Ernst Ender mit Sicherheit in seinem langen bewegten Leben!

Ruhe in Frieden!

Glück auf!

Quelle: Sahin Aydin: Ernst Ender – Ein Sozialist wird Bottroper Oberbürgermeister

Wichtige Links

Zum Buch:

Sahin Aydin: Ernst Ender – Ein Sozialist wird Bottroper Oberbürgermeister

https://shop.tredition.com/booktitle/Ernst_Ender_Ein_Sozialist_wird_Bottroper_Oberb%3frgermeister/W-119-797-712

Softcover – ISBN: 978-3-347-51545-1

Hardcover – ISBN: 978-3-347-51548-2

***

Zum Autor/Lokalhistoriker:

https://www.sahinaydin.de/

Email: sahinaydin1968@googlemail.com

***

Zur Information des Stolperstein vom Stadtarchiv Bottrop:

https://www.bottrop.de/kultur-und-bildung/stadt-_und_zeitgeschichte/stolpersteine/ernst-ender.php

***

Greeter Gruppe Bottrop – Kostenlose Führungen durch Bottrop

https://www.deutschland-greeter.de/bottrop/

***

www.ruhrpottologe.de

***

Musiker: Jason Shaw

URL: https://audionautix.com

License:

https://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode