Es gibt ein ganz besonderes Denkmal mitten im Ruhrgebiet in Bochum: Die Trauerhalle Ost in Havkenscheid und das dort befindliche neu gegründete Fritz Bauer Forum.

Ein Thema, was mich berührt durch die Geschichte, die nicht nur unser Land zum Nachdenken anregt, sondern auch eine Stätte ist für Bildung und zur Wahrung der Demokratie.

Die Trauerhalle steht jetzt zweideutig für den Erhalt und auch den Tod durch verlorene Kämpfe für Menschenrechte in aller Welt. Ein Denkmal, das heute für die Bewahrung der Demokratie steht, aber von einem ehemaligen NSDAP-Parteiangehörigen, aber in Bochum geehrten Architekten des Brutalismus, geplant wurde. Ein heute besonderer Ort den Jack Tengo und ich unbedingt in einem diesmal nicht einfachen Podcast im Rahmen der gemeinsamen Reihe „Ruhrgebiet erklärt“ trotzdem mit einem Quäntchen Humor erzählen wollten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Nachdem ich dort war am Tag des Denkmals war es mir wichtig diesen Ort unter die Lupe zu nehmen und so schnell wie möglich herauszubringen. Gerade jetzt in der Zeit, wo ein Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft durchgeht und eine Partei im Aufwind ist, die Demokratie in ihrem Sinne bewahren will. Sie will weg von der Erinnerungskultur, einen Schlussstrich ziehen, dabei ist das so wichtig, damit es sich nicht wiederholt. Sie will keine Nennung von Kämpfern für Menschenrechte an öffentlichen Gebäuden, wie Schulen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Wenn zur Disposition steht zur Wahrung der „politischen Neutralität“, wie in Sachsen-Anhalt, der Name Sophie Scholl-Grundschule steht oder Willy Brandt-Gesamtschule, dann steht unsere Demokratie nur noch auf Bruchstücken. Das waren Kämpfer für Menschenrechte, die bald nicht mehr in den Geschichtsbüchern auftauchen könnten nach dem Willen der AfD.

Es ist jetzt umso wichtiger diese Menschenrechte und die Demokratie zu wahren nach dem Ausgang der letzten kommunalen Wahlen in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Die Menschen sollten sich nicht in den Sozialen Medien bilden, sondern sich von denjenigen aufklären lassen, die sich mit den richtigen Informationen der Geschichte auseinandergesetzt haben und dies auch studiert haben. Die Trauerhalle Havkenscheid ist nun ein kleiner wichtiger Beitrag zur Wahrung der Demokratie und Menschenrechte. Und ich hoffe, dass wir da ein klein wenig beitragen konnten:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Wer nur den Podcast „Ruhrgebiet erklärt“ abonnieren möchte:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von letscast.fm zu laden.

Kurzinfo zur Trauerhalle

- Architekt: Ferdinand Keilmann

- Glaskünstler: Egon Becker

- Baujahr: 1960er-Jahre

- Architekturstil: Brutalismus / Nachkriegsmoderne

- Besonderheiten: Originaler Sichtbeton, farbige Bleiverglasung, skulpturale Formensprache

- Standort: Zentralfriedhof Bochum

- Denkmalschutz: Gilt als eigenständiges Werk von hoher architektonischer und künstlerischer Qualität

Der Weg ist das Ziel über den Springorum

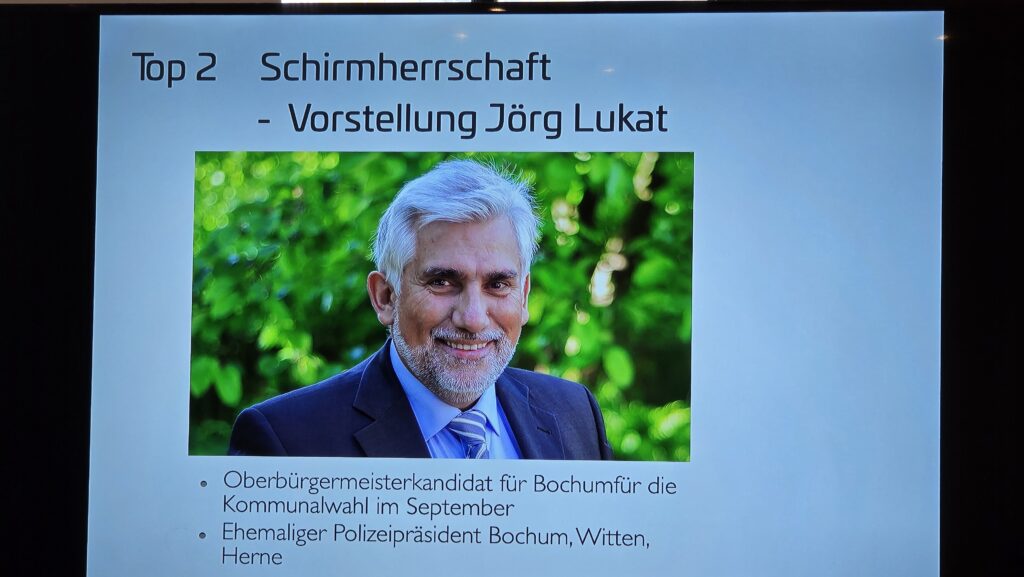

Es war ein schöner angekündigter sonniger Tag im September, der zwei wichtige Tage an einem einzigen verband im Jahre 2025: Kommunalwahltag in NRW und Tag des Denkmals.

Ich überredete meine Frau Ewa zu dem Vortrag zu gehen, der um 15 Uhr stattfinden sollte für die Trauerhalle. Neugierig war ich schon. Und der Springorum-Rad- und Wanderweg quert nah unserer Wohnung und führt fast bis nach Altenbochum, wo wir hin mussten.

Die Trauerhalle interessierte mich brennend, nachdem ich hauptsächlich offene Kirchen auf der Denkmalkarte sah. Eine Menschenrechts-Bibliothek mitten in Bochum? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Also musste ich es doch sehen!

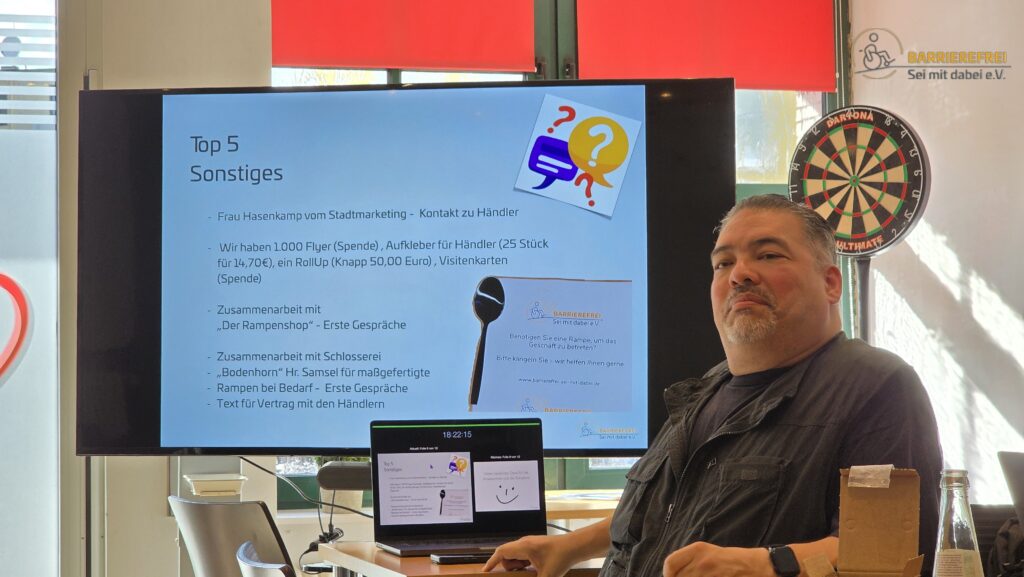

Wir wanderten sehr schnell und genossen die Sonne. Wie üblich ist man nicht allein im Ruhrgebiet, wenn man wandert. Irgendwen trifft man immer, den man kennt. Der Pott ist eben kleiner als gedacht. Dadurch wurde unser Gang schneller. Aber wird schafften es knapp pünktlich um 15.01 Uhr durch das Fritz Bauer Forum zu „marschieren“ und kam kurz vor dem Vortrag durch die Moderatorin Magdalena Köhler ein und ergatterten noch ein paar Stühle, die sich langsam füllten. Die meisten waren über 60 Jahre alt. Wir waren so die zweitjüngsten. Die Moderatorin freute sich, dass doch so viele Interesse hatten an der Trauerhalle. Magdalena Köhler betreut den Veranstaltungskalender und ist zuständig für die interaktive Fritz Bauer Bibliothek im Forum.

Sie führte in einer knappen Stunde durch die Architektur, dem umstrittenen Architekten, die Person Fritz Bauer und die Informationen über die Gründung und das Wirken der zukünftigen Fritz Bauer Forums durch die Buxus Stiftung hier mitten in Bochum, im Ruhrgebiet, wo Fritz Bauer wahrscheinlich nie war und auch keinen Bezug zu hatte. Einige mussten sich auf die Treppe setzen, die hoch in die „Betongalerie“ ging, wo die Bibliothek der Menschenrechte zu Recherchezwecke aufgebaut wurde ohne das Denkmal von innen zu beschädigen.

Anschließend führte sie uns durch die Räume, der alten Friedhofsgärtnerei- und Verwaltung, sowie der Leichenhalle, wo heute Lese-, Vortragssaal, Begegnungsstätte, ein Raum für eine Kunstausstellung und ein Studio zum Podcasten entstanden ist, der auch gemietet werden kann. Wir hätten uns auch die Bibliothek nochmal genauer angesehen, aber wir wollten unbedingt doch unsere demokratischen Rechte wahrnehmen. Es war denkbar knapp. Aber um kurz vor 18 Uhr gaben wir unsere demokratische Stimme ab, die das Fritz Bauer Forum bewahren möchte in ihren Aufgaben durch Bildungsmaßnahmen für Schulen, Vorträgen, Kunst, Lesungen und anderen Veranstaltungen.

Eine kurze Geschichte vom Standort, dem Stadtteil Havekenschede (Quelle Wikipedia)

Havkenscheid sagte meiner Frau nichts, obwohl sie seit 2006 in Bochum lebt. Aber auch ich musste mich erstmal schlau machen. Es ist früher ein Stadtteil von Altenbochum gewesen. Er war nicht mal der Rede wert. Dort stand ein kleines Rittergut mit fünf Gehöften. In einer Urkunde um 1340 fand sich ein Theodoricus de Havekenschede, knapp ein Jahrhundert später ein Diderich. Das Rittergut von und zu Hevekenschede in seiner erstmaligen Erwähnung wechselte über die Jahrhunderte mehrfach die Besitzer.

Dann gab der Sohn Dirichs wohl das Gut an einen Wilhelm van Liborch ab um 1470. Die Tochter vom Melchior von Havkenscheid namens Elisabeth brachte das Gut in die Ehe mit Goswin von Düngelen ein, der auch das Haus Dahlhausen besaß, der fortan zum Adelsitz erhoben wurde. Havkenscheid wurde verpachtet bist 1809 die Familie Schragmüller es pachteten mangels Nachwuchs.

Einer der letzten Besitzer war ein Köhler. Der wohl mit Holzkohle so wenig verdiente, dass das Haus verfiel. 1921 kaufte es die Stadt Bochum. Eingemeindet wurde Altenbochum, das erstmalig um 900 in einer Urkunde der Abtei Werden erwähnt wurde, wo Havkenscheid zugehörig war, jedoch erst 1926. Doch die Instandsetzung war wohl teurer als gedacht. Die Bomben des zweiten Weltkrieg zerstörten es in dieser Hinsicht leider nicht, aber die städtischen Bauplanungen von 1982. Endgültig wurde es dann abgerissen. Nun steht dort ein Neubau. Das Gebiet wird durch die Autobahn A448 durchschnitten. Nichts erinnert an ein altes Rittergut außer der Name Havkenscheid, der auch die Trauerhalle anhängt auf dem Ostteil des Hauptfriedhofs.

Denkmal Trauerhalle Ost/Havkenscheid

Das Denkmal Trauerhalle Ost in Havkenscheid mit ihrer besonderen Architektur, entworfen von dem ursprünglich glühenden Nationalsozialistenarchitekten Ferdinand Keilmann (dazu später mehr) passt zweideutig perfekt als Bibliothek der Menschenrechte des Fritz Bauer Forums.

Denkmalschutz für Trauerhalle in Bochum

Was mit der Trauerhalle Ost bzw. Havkenscheid in Bochum passierte war lange unklar. Sie wurde nicht mehr genutzt auf dem Hauptfriedhof. Auch die Jüdische Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen entschied sich gegen die Weiternutzung. Vielleicht wegen der Form der Dornenkrone in Sichtbetonweise oder wegen der Geschichte des Architekten und baute daneben eine neue Trauerhalle. Sie bauten daneben eine moderne neue Trauerhalle, die mit hohen Zäunen leider abgeschirmt werden muss wegen der aktuellen Situation des wieder stärker werdenden Antisemitismus.

Die Denkmalschutzbehörde entschied sich die Trauerhalle Ost in Havkenscheid 2015 unter Denkmalschutz zu stellen wegen ihrer besonderen Architektur des Brutalismus der 1970er Jahre von Ferdinand Keilmann, der die Nachkriegsarchitektur von Bochum entscheidend prägte. Was aus ihr wird, wusste damals noch niemand. Genutzt als Trauerhalle wurde sie bis 2019.

Die Dach-Betondornenkrone drohte jedoch durch Wildwuchs und Regennässe zerstört zu werden. Der angrenzende Gebäudekomplex der Friedhofsgärtnerei und Leichenhalle verfiel zusehends zu einem Lost Place.

Doch dann wurde Dr. Irmtrud Wojak, selbst aus dem Ruhrgebiet stammend, auf die Trauerhalle und dem angrenzenden Gebäudekomplex aufmerksam. Sie dachte bestimmt, dass es genau der richtige Fleck ist dort das geplante Fritz Bauer Forum zu errichten. Und sie hat wahrlich recht gehabt!

Eine Trauerhalle, die von einem glühenden Nationalsozialistenarchitekten als Abschluss vor der Rente entworfen wurde. Ferdinand Keilmann prägte auch die Stadt Bochum im Wiederaufbau. Der große Hauptfriedhof mit seiner Trauerhallenarchitektur der 1930er Jahre der Nationalsozialisten bekam ein Gegenstück von einem ehemaligen glühenden Mitläufer. Der Entwurf der kleinen Trauerhalle Havkenscheid wirkt wie eine Entschuldigung am Ende seines Arbeitslebens als Architekt. Besser kann es für die Gründung des Fritz Bauer Forums an dieser Stelle von der Geschichte, dem Ort und die aktuelle Situation nicht sein.

Gebaut wurde die Trauerhalle als Ausweichtrauerhalle, um weite Wege zu sparen zum Hauptfriedhofsteil Ost. Ebenfalls unter Denkmalschutz steht schließlich auch die große Trauerhalle, die 1935 eröffnet wurde am Freigrafendamm. Ihre Architektur und das Ensemble zeigt einmalig in Deutschland die Friedhofsarchitektur der Nationalsozialisten. Bochum wurde ein Spielfeld für Naziarchitektur, auch später bei den Bunkerbauten.

In den Planungen wurde die Trauerhalle von innen behutsam angepasst mit Stahlregalen für eine „Bibliothek für Menschenrechte“. Die Biographie von Fritz Bauer, geschrieben von Dr. Irmtrud Wojak, steht in mehreren Regalmetern. Hier kann recherchiert, geforscht und gelesen werden. Wo früher die kalten Leichen ungeheizt für eine kurze Zeit beherbergt wurden, bevor sie dann auf den Friedhof beerdigt wurden, kommen nun die Lebenden, um zu bleiben. Sie haben heute den Vorteil einer wärmenden Heizung.

Der Gebäudekomplex

Der gesamte Friedhofsbaukomplex wurde neu gestaltet, wo früher die Friedhofsgärtner und Gärtnerinnen ihre Pause verrichteten, während im anderen Trakt mit Blick auf die Trauerhalle die Toten vor der letzten Ruhestätte ein letztes Mal aufgebahrt wurden. Es gab dort wirklich getrennte Pausenräume für Männer und Frauen!

„Brutale“ Architektur und Geschichte

Der Baustil „Brutalismus“ leitet sich nicht – wie man vermuten könnte – vom Wort „brutal“ ab, sondern aus dem französischen „béton brut“ für rohen Beton. In Deutschland sagt man „Sichtbeton“. Ein noch besseres Architektur-Beispiel in Bochum ist die Ruhr-Universität mit dem neu gebauten Stadtteil Hustadt in Querenburg Anfang der 1960er Jahre. Es wurden klare graue Betonlinien gezogen: Schnörkellos glatt und ein einfaches Schick, aber auch praktisch gebaut.

Glaskünstler Egon Becker

Durchbrochen wurde das graue Erscheinungsbild durch Glasmosaike durch Egon Becker, dem Glaskünstler, der auch in den Trauerhallen in den Stadtteilen Dahlhausen, Stiepel oder in Weitmar entdeckt werden kann.

Unten sind starke dunkle Farben, die nach oben hin heller werden und auch den Raum der Trauerhalle erhellen und so den grauen Beton oben auflockert.

Ich interpretiere es so, dass der dunkle blaue Himmel unten die Erde zeigt, die ja auch dunkel ist, aber nach oben hin heller wird. Wer stirbt der geht ins Dunkle, aber steigt in den hellen Himmel auf. Wenn der Verstorbene am Boden mit dem Rücken nach oben liegt, schaut er in den Himmel, dem Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Der Glaskünstler Egon Becker hat sich da bestimmt was bei gedacht. Fragen können wir ihn ja nicht mehr. Er starb 1989. Er war Kunsterzieher u.a. an der Goetheschule, die Ferdinand Keilmann als Architekt ebenfalls entwarf.

Die Trauerhalle hatte einen überdachten Gang vom Betriebshof aus. Der allerdings nicht mehr vorhanden ist. Es war nicht denkmalgeschützt.

Die Überdachung war deswegen, damit die Trauergäste trockenen Fußes vom Eingang der Leichenhalle rüber in die Trauerhalle gehen konnten. Jetzt steht die Trauerhalle als Gebäudekomplex für sich, was das Denkmal architektonisch betont.

Entstanden ist sie durch die Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Klaus Ende der 1960er Jahre. Denn der städtische Hauptfriedhof wurde erweitert und die Wege zur Trauerhalle wurden größer bis zu den Gräbern. Die Trauernden sollten kürzere Wege bekommen zu den Begrabungsstätten, gerade im kalten Winter oder bei schmuddeligen Regenwetter. Die Friedhofsfläche wurde so groß, da hätten mehrere VfL Stadien Platz gehabt.

Am Eingang des Hauptfriedhofs gab es die protzige Trauerhalle die Ende der 1920er Jahren geplant, aber in einem Nationalsozialistischen Friedhofsgesamtkonzept fertig gestellt worden ist. Der Sozialdemokratische Oberbürgermeister wollte ein Gegenstück dazu haben. Nicht protzig, eher klein und schlicht, sowie nutzbar für alle Religionen.

Ein Betonmonument der Stille

Wer vor der Trauerhalle steht, spürt sofort: Dieser Bau ist mehr als nur ein Ort des Abschieds. Die Halle wirkt wie eine Skulptur aus Beton – klar, ruhig, kraftvoll.

Ein Raum, drei Ebenen

Die Trauerhalle ist als ein einziger großer Raum konzipiert – schlicht, aber durchdacht. Sie gliedert sich in drei übereinanderliegende Zonen, die dem Gebäude ihre markante Erscheinung verleihen:

- Der Sockel:

Er besteht aus vier hellen Sichtbetonstützen aus Weißzement. Zwischen ihnen sitzen dunkelgraue Betonrahmen mit großen Glasflächen. Die farbigen Bleiverglasungen von Egon Becker ergeben abstrakte Muster aus Licht und Farbe. - Die Mitte:

Darüber liegt ein breiter, waagerechter Betonteil, der wie ein schwebendes Dach wirkt. Er ragt über den unteren Teil hinaus und verleiht der Halle ihre charakteristische Schwere und Ruhe. - Der obere Abschluss:

Ganz oben thront ein mehrfach gestufter, quadratischer Betonaufsatz mit gezackter Silhouette – fast wie eine Krone aus Stein. Dahinter verbirgt sich allerdings ein schlichtes Flachdach.

Ein Bauwerk wie eine Skulptur

Bemerkenswert ist, dass der Bau bis heute weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Nur kleinere Ausbesserungen an der Betonoberfläche wurden im Laufe der Zeit vorgenommen.

Aus Sicht der Denkmalpflege gilt die Trauerhalle als herausragendes Beispiel des Brutalismus – einer Architektur, die Beton nicht versteckt, sondern bewusst zeigt. Ihre klare Formensprache, das Spiel von Licht und Material und die skulpturale Wirkung machen sie zu einem besonderen Zeugnis der Sepulkralkultur der 1960er- und 1970er-Jahre.

Ein stilles Meisterwerk

Während die Hauptanlage des Friedhofs noch vom monumentalen Stil früherer Zeiten geprägt ist, wirkt Keilmanns Halle modern, fast poetisch. Sie steht für einen Wandel im Umgang mit Tod und Erinnerung – weg vom Pompösen, hin zu einer ehrlichen, stillen Architektur, die Raum lässt für Nachdenken und Abschied.

Der Entwurf der Trauerhalle stammt von Ferdinand Keilmann. Die Ausführung fand jedoch erst nach der Pensionierung Keilmanns 1973 und 1974 durch die Firma Philipp Holzmann statt. Die planerische Leitung oblag dem Dipl.-Ing. Hans-Rolf Dönges, welcher sich am ursprünglichen Entwurf von Ferdinand Keilmann orientierte.

Im April 2015 wurde die Trauerhalle Havkenscheid schließlich als Denkmal aufgelistet als Zeugnis des Werkes des prägenden Architekten und ehemaligen Nachkriegs-Baumeisters der Stadt Bochum Ferdinand Keilmann.

Die Buxus-Stiftung – Bildung, Erinnerung, Demokratie

Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was sich hinter der alten Trauerhalle in Bochum verbirgt, außer eben einer Trauerhalle, die zum Denkmal wurde. Erst am Tag des offenen Denkmals bin ich nun auf die Buxus-Stiftung gestoßen – und war sofort beeindruckt. Ohne sie gäbe es das Fritz Bauer Forum überhaupt nicht.

Gegründet wurde die Stiftung 2013 von Dr. Irmtrud Wojak, einer Bochumerin mit beeindruckender Vita. Sie hat eine umfassende Biografie über Fritz Bauer geschrieben – jenen Juristen, der den Auschwitz-Prozess möglich machte und nie müde wurde, an das „Nie wieder!“ zu erinnern.

Für Wojak ist dieses „Nie wieder!“ kein bloßer Satz, sondern ein Auftrag. Sie will aktiv daran mitarbeiten, dass die Menschenwürde, fest verankert im ersten Artikel unseres Grundgesetzes, nicht vergessen, sondern gelebt wird.

Die Buxus – Stiftung hat einen eigenen Verlag: Buxus Edition. Dort werden auch Bücher aufgelegt, die sich mit dem Thema Menschenrechte beschäftigen. Auch die Biografie von Fritz Bauer von Dr. Irmtrud Wojak ist hier zu kaufen. (Unten sind alle Links)

Vom Ruhrgebiet in die Welt – und zurück: Dr. Irmtrud Wojak

Bevor Dr. Wojak die Stiftung gründete, arbeitete sie viele Jahre in Latein- und Mittelamerika. Dort lernte sie Menschen kennen, die um ihre Rechte kämpfen mussten, und schrieb ihre Dissertation über politische Gegner des NS-Regimes und Überlebende des Holocaust.

2013 gründete sie schließlich die Buxus-Stiftung, benannt nach dem widerstandsfähigen Buchsbaum – ein Symbol für Stärke, Erneuerung und Standhaftigkeit. Finanziert wird sie durch öffentliche Mittel und Partner wie Vorwerk oder die NRW-Stiftung, die auch das Fritz Bauer Forum unterstützte.

Ziel der Stiftung ist es durch Bildung die Demokratie und Erinnerungskultur zu bewahren und Menschenrechte schützen – in Deutschland und weltweit.

Oder kurz gesagt: Bildung. Erinnerung. Demokratie.

Die Stiftung gibt den Menschen eine Stimme, denen Unrecht widerfahren ist – damals wie heute. Sie versteht sich als Ort des Dialogs, der Aufklärung und der Verantwortung.

Das Fritz Bauer Forum – ein Ort der Begegnung

In Bochum hat die Stiftung ihren passenden Ort gefunden für ihre Idee des Fritz Bauer Forums. Hier treffen Architektur, Geschichte und Bildungsarbeit aufeinander. Die einst leerstehende Trauerhalle vom umstrittenen, aber Bochum prägenden Architekten Ferdinand Keilmann wurde liebevoll umgebaut – ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Heute befinden sich dort eine moderne Bibliothek, Ausstellungsräume. Es werden angeboten Workshops, Schulprogramme und ein Archiv mit Biografien von Überlebenden und Geschichten der Menschenrechtsbewegung. Zwischen den Bücherregalen laden Leseecken und offene Treppen dazu ein, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen – und über die Gegenwart und das Gestalten der Zukunft nachzudenken.

Warum gerade Bochum?

Bochum war kein Zufall. Als gebürtige Bochumerin wusste Dr. Wojak um die Bedeutung dieser Stadt – ein Ort, der seit über 100 Jahren von Migration, Industrie und einem stetigen Strukturwandel geprägt ist. Mit der Ruhr-Universität, dem kulturellen Erbe des Bergbaus und seiner offenen Gesellschaft ist Bochum der ideale Standort für ein Forum, das Demokratie, Vielfalt und Erinnerungskultur fördern will.

Der angrenzende ehemalige Verwaltungsbau aus den 1970er-Jahren wurde nicht abgerissen, sondern in das Gesamtkonzept integriert. So entstand ein Kommunikationshaus, das Geschichte bewahrt und gleichzeitig Zukunft gestaltet.

Nie wieder ist jetzt

Mit der Buxus-Stiftung und dem Fritz Bauer Forum hat Dr. Irmtrud Wojak einen Ort geschaffen, der zum Nachdenken anregt – über Menschlichkeit, Verantwortung und den Wert der Demokratie.

Sie hat das Leid vieler Menschen, das Unrecht und die Folgen von Krieg und Diktatur in einer einzigen Trauerhalle zusammengeführt – und daraus einen Ort der Hoffnung gemacht.

Die Buxus-Stiftung hat den eigenen Verlag Buxus Edition zum Verlegen von Büchern zum Thema Menschenrechte und Wahrung der Demokratie. Jede Veranstaltung kann durch einen Live-Stream auch bequem von zu Hause aus angesehen werden. Das Forum ist auf den modernsten Stand und versucht mit allen Mitteln die Bildung weiterzugeben.

Auch Räume können angemietet werden, sowie auch das Podcast-Studio. Internationale Künstler sind eingeladen Ausstellungen im Laufe des Jahres mitzumachen, die das Thema Menschenrechte auf die Agenda geschrieben haben.

Denn, um es mit den Worten Fritz Bauers zu sagen:

„Nichts gehört der Vergangenheit an – alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden.“

Live-Streams: Veranstaltungen digital erleben

Förderer der Buxus-Stiftung ist auch Vorwerk

Wer einen Vorwerk Staubsauger oder Thermomix kauft, gibt also einen kleinen Teil zur Bewahrung der Menschenrechte und Demokratie dazu, denn einer der Vorwerk Brüder unterstützt die Buxus-Stiftung. Die Beweggründe liegen in der Geschichte der traditionellen Firma für Haushaltsgeräte.

Vorwerk wurde 1883 gegründet. Aber auch die Staubsaugerfirma wurde in den 1940er Jahren auf die Produktion von Munition für den Krieg der Nationalsozialisten umgestellt. Statt die Alliierten aufzusaugen wurde scharfe Munition und Bomben hergestellt von Zwangsarbeitern an der Fabrikstandorten.

Eine Anekdote von Magdalena Köhler war, dass es französische Zwangsarbeitern gelungen war Bomben so zu präparieren und sabotieren, dass sie beim Angriff auf sowjetische Städte keine Explosion gab. Alle waren Blindgänger. Leider kam das natürlich heraus. Zehn Franzosen wurden aus dem Werk von der Gestapo geführt und wurden nicht mehr wiedergesehen…

Im Zuge der Wiedergutmachungszahlungen für Zwangsarbeiter, hat Vorwerk als einer der ersten sich geöffnet. Das Unternehmen hat seine dunkle Geschichte aufgearbeitet.

Fritz Bauer – Der Mann, der das Schweigen brach

Fritz Bauer (1903–1968) war Jurist, überzeugter Demokrat, Verteidiger der Weimarer Republik und Überlebender des Nationalsozialismus. Aufgewachsen in einer liberal-jüdischen Familie in Stuttgart, verstand er sich selbst als glaubenslos, aber tief demokratisch. Schon als Student kämpfte er für die Werte der Weimarer Republik – und wurde damit früh zum Feindbild der Nazis.

Mit nur 26 Jahren wurde Bauer 1930 der jüngste Amtsrichter Deutschlands. Nach der Machtübernahme 1933 wurde er verhaftet, später aber wieder freigelassen – aus bis heute ungeklärten Gründen. 1936 gelang ihm die Flucht nach Dänemark, später nach Schweden. Dort arbeitete er im Exil eng mit dem späteren sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt zusammen und gründete die Zeitschrift Sozialistische Tribüne.

1949 kehrte Fritz Bauer nach Deutschland zurück. Zunächst Landgerichtsdirektor in Braunschweig, wurde er 1956 Generalstaatsanwalt in Hessen. Von dort aus kämpfte er unermüdlich für Gerechtigkeit und Aufklärung der NS-Verbrechen – oft gegen den Widerstand einer Justiz, die noch von alten Nazi-Kadern geprägt war. „Wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feindliches Ausland“, sagte er einmal über seine Arbeit.

Nazijäger Bauer führt zu Adolf Eichmanns Verhaftung

Fritz Bauer hatte Informationen bekommen, wo sich der „Endlösungsplaner“ Adolf Eichmann aufhielt. Er übergab 1960 die Information dem israelischen Geheimdienst Mossad, die ihn mit einer spektakulären Entführungsaktion nach Israel entführten und ihn dort vor Gericht stellten. Dort kamen viele Dinge ans Tageslicht, die in der Form damals wahrscheinlich nicht in Deutschland machbar gewesen wäre.

Der Auschwitz-Prozess und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen

Bauer war der zentrale Initiator des Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963–1965). Gegen massiven Widerstand sorgte er dafür, dass die Täter des Konzentrationslagers Auschwitz vor Gericht gestellt wurden. Auch wenn viele Angeklagte nur wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurden, gilt Bauers Einsatz als Wendepunkt: Er zwang die deutsche Gesellschaft, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen.

Er trieb außerdem Verfahren gegen NS-Mediziner, Juristen und Wehrmachtsangehörige voran und setzte sich für die Rehabilitierung der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 ein. Sein berühmtes Zitat aus dem Remer-Prozess lautet:

„Ein Unrechtsstaat, der täglich Zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr.“

Vision eines humanen Strafrechts

Neben seiner juristischen Arbeit war Bauer ein Vordenker moderner Strafrechtspolitik. In seinem Hauptwerk Das Verbrechen und die Gesellschaft (1957) plädierte er für ein Rechtssystem, das auf Resozialisierung statt auf Strafe setzt – ein radikaler Gedanke seiner Zeit.

1961 gehörte er zu den Mitbegründern der Humanistischen Union, die heute noch den Fritz-Bauer-Preis für Zivilcourage und Rechtsstaatlichkeit vergibt.

Tod und Vermächtnis

Am 1. Juli 1968 wurde Fritz Bauer tot in seiner Frankfurter Wohnung gefunden. Offiziell wurde Herzversagen durch Vorschädigungen am Herz plus Einnahme von Schlafmitteln und eine Bronchitis festgestellt. Doch bis heute wird über die Umstände seines Todes spekuliert. Sicher ist: Ohne Fritz Bauer hätte die Bundesrepublik ihre NS-Vergangenheit noch länger verdrängt. Er bleibt einer der wichtigsten Wegbereiter für ein demokratisches und selbstkritisches Deutschland. Umso wichtiger ist er für das Forum für Menschenrechte der Namensgeber in und um die Trauerhalle Havkenscheid.

Fritz Bauer hat mit dem Ruhrgebiet nie etwas zu tun gehabt. Er wurde hier nicht geboren, hat es wahrscheinlich nie besucht. Aber jetzt wird er hier im vielfältigen Ruhrgebiet statt in seiner letzten Wirkungsstätte Frankfurt mit einem Forum für Menschenrechte geehrt für seine Arbeit als „Nazi-Jäger“, wie er genannt wurde. Er hatte das Treten der Menschenrechte unter den Nationalsozialisten selbst durch einen Aufenthalt im Konzentrationslager erfahren umso mehr kämpfte er für ein „Nie wieder“. Er sollte als Vorbild in der heutigen Gesellschaft gesehen und nicht vergessen werden.

Fritz Bauer hat den Artikel 1 vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das 1949 prägend für den Wandel eines neuen demokratischen Staates in Europa war, weithin sichtbar an der Fassade des Justizgebäude in Frankfurt, seinem Arbeitsplatz als Generalstaatsanwalt in Hessen, angebracht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

Nun kommt ein anderer Mann ins Spiel, der die Trauerhalle entworfen hat und Anhänger der Nazis war, die Fritz Bauer Zeit seines Lebens vor Gericht stellen wollte.

Architekt Ferdinand Keilmann – Von der „Welthauptstadt Germania“ zum Stadtgestalter in Bochum

Ferdinand Keilmann steht für die Bochumer Nachkriegsarchitektur, wie kaum ein anderer. Viele seiner Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Doch seine Biographie ist mehr als nur eine Erfolgsgeschichte, sondern es stellen sich viele schwierige Fragen zur Vergangenheit seines Schaffens.

Vom Musikersohn zum Architekten des NS-Staates

Geboren am 24. Juli 1907 in Würzburg, war Keilmann das älteste Kind eines Gymnasiallehrers und Musikprofessors. Eine Rachitis-Erkrankung machte ihn schwerhörig. So konnte er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, was er sich gewünscht hatte. Er entschied sich für das Bauen von Gebäuden.

Nach einer Tischlerlehre studierte Keilmann Architektur in Offenbach, Aschaffenburg und Weimar – an der Nachfolgeinstitution des legendären Bauhauses. Einer seiner Lehrer war Ernst Neufert, später ein bedeutender Theoretiker des modernen Bauens.

Doch Keilmanns Weg nahm früh eine politische Wendung. Da beginnt die schwierig Einschätzung seiner Person: Schon 1932 trat er in die NSDAP ein. In Aschaffenburg arbeitete er nach 1934 als Pressewart der Ortsgruppe. Ab 1936 war er als Architekt für die Reichsluftwaffe tätig, plante Offiziersheime und Wohnhäuser auf Sylt, später Kasernen in Berlin. War er nur karrieregeil und wußte, dass er dies auf dem Weg als Parteiangehöriger ohne Probleme machen konnte.

Planer für Hitlers „Germania“

Ab 1939 arbeitete Keilmann im Umfeld von Albert Speer, dem Chefarchitekten des Regimes. Gemeinsam mit Kollegen plante er am Südbahnhof für „Germania“, Hitlers gigantische Vision einer „Welthauptstadt“. In dieser Zeit war Keilmann Teil eines Systems, das Architektur als Ausdruck von Macht, Kontrolle und Ideologie verstand. Er muss den Weg der Partei gegangen sein. Er musste wissen, was sich im Hintergrund abspielte als es um Bauten in der Kriegszeit nur noch mit Zwangsarbeitern und ihrem Schicksal geht. Er war Mitwisser. Doch vielleicht hat er nie selbst geschossen. Wahrscheinlich war er dennoch einer derjenigen, der wusste, wohin die Zwangsarbeiter gingen, wenn sie nicht mehr fähig waren die Arbeiten auszuführen, nämlich in den Tod.

Zweimal entnazifiziert – und dann Karriere in Bochum

Nach Kriegsende geriet Keilmann in die Mühlen der Entnazifizierung. Ungewöhnlich ist, dass er gleich zwei Mal die Verfahren durchmachen musste, 1947 und 1948. Beide Verfahren überstand er und erhielt auch die Zulassung als Architekt. 1950 holte ihn Stadtbaurat Clemens Massenberg ins Hochbauamt der Stadt Bochum.

Dort begann Keilmann seine produktivste Phase. In den 1950er Jahren entstanden zahlreiche öffentliche Gebäude, z.B. das leider abgerissene Stadtbad und das Hochhaus der Stadtwerke Bochum, das heute unter Denkmalschutz steht, sowie Schulen, verschiedene Trauerhallen und Verwaltungsbauten, die heute als typische Vertreter der Nachkriegsmoderne gelten. Sein letztes Architekturwerk war vor der Pension die Pläne für die Trauerhalle Ost in Havkenscheid, die er selbst nicht mehr ausführen konnte.

Zwischen Anpassung und Aufbau

Ferdinand Keilmann war kein einfacher Charakter, und seine Biografie ist kein Heldendrama. Er war Architekt in zwei völlig unterschiedlichen Systemen – und er passte sich beiden an. In der NS-Zeit arbeitete er an den Prestigeprojekten des Regimes, nach 1945 am Wiederaufbau einer demokratischen Stadt.

Vielleicht liegt genau darin das Spannende an seiner Geschichte: Sie zeigt, wie brüchig die Grenzen zwischen Schuld, Mitläufertum und Neubeginn in der Nachkriegszeit waren.

Er musste gewusst haben, dass er für Architekturprojekte in Kriegszeiten verwendete Zwangsarbeiter in den Tod geschickt hat, wenn sie zu schwach wurden. Er muss nicht selbst geschossen haben. Es reicht das anderen, die es tun mitzuteilen. Das ist nun reine Spekulation, aber bei der „industriellen Verwertung“ von „Menschenmaterial“ im zweiten Weltkrieg, um das System am Laufen zu halten, war jedes Mittel recht und die Schwächsten zogen immer den kürzeren. Er war Mitglied in der NSDAP seit 1932. Lebte wahrscheinlich auch durch Überzeugung die Rassentheorien. Er machte durch die Parteimitgliedschaft eine große Karriere und die ging fast nahtlos in Bochum weiter durch den Baudezernenten Clemens Massenberg. Sie mussten sich gekannt haben schon aus Berliner Zeiten. Clemens Massenberg sorgte für den Neubau der Innenstadt von Bochum und prägte sie so, wie sie heute zu sehen ist.

Massenberg wollte breite Straßen, zweckgebundene Wohn- und Geschäftshäusern, die schnell aufgebaut werden konnten. Alte Fachwerkhäuser, bis auf eins, in der heute die Gaststätte Rietkötter ist, sollten verschwinden. Er dachte an die Zukunft des Automobils. Ferdinand Keilmann war eine große Unterstützung für Massenberg. Er entwarf auch das leider schon abgerissene neue Stadtbad in der Innenstadt, sowie das Hochhaus in der modernen Stahlskelettbauweise für die Stadtwerke Bochum, das auch unter Denkmalschutz steht. Des Weiteren entstanden unter seiner Leitung eine große Anzahl Schulen (u. a. Neulingschule, Rosenbergschule, Erweiterungsbau Goetheschule) und weitere Trauerhallen (Stiepel, Dahlhausen, und Gerthe). Darüber hinaus plante er den neuen Rathaussitzungssaal sowie die Errichtung der Aussichtsplattform im Turm der Burg Blankenstein (Hattingen). Ferdinand Keilmann entwarf auch den Grabstein für Clemens Massenberg auf dem Hauptfriedhof als dieser 1954 starb. Er musste Massenberg unendlich dankbar gewesen sein, um von der eher dunklen Schattenseite seines Tuns vor dem Ende des Weltkriegs, neues wieder aufleben zu lassen, das lange Bestand haben sollte. Das ist ihm auch gelungen.

Sein letzter Auftrag vor der Beamtenpension war der Entwurf der Trauerhalle Ost in Havkenscheid als Gegenentwurf für die große Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof, die in der Zeit der Nationalsozialisten architektonisch pompös, von weitem sichtbar errichtet wurde. Sie wurde zwar schon Ende der 1920er Jahre geplant. Aber bei den Baumaßnahmen wurden entsprechende angepasste Änderungen vorgenommen. Sie ist auch unter Denkmalschutz und gilt als einmalig für die Friedhofskultur der 1930er Jahre in ganz Deutschland. Keilmann hat als Architekt im Hochbauamt der Stadt Bochum zwischen 1950 und 1972 einen erheblichen Beitrag zum Stadtbild geleistet.

Keilmann starb am 7. September 1979 in Bochum – als anerkannter Architekt, aber mit einer Vergangenheit, die bis heute Fragen stellt. Begraben wurde er, wie sollte es auch anders sein, auf dem Hauptfriedhof ganz in der Nähe seines letzten Architekturentwurfs der Trauerhalle Ost in Havkenscheid.

Da hat der Clemens Massenberg in ihm einfach einen guten Architekten gesehen, der Bochum von den kleinen zerbombten dunklen Fachwerkgassen hin zu einer brummenden luftigen Großstadt umbaut. Ob das ein Augenschmaus ist, sei dahin gestellt. Jede Stadt hat interessante Dinge zu erzählen, ob schön oder nicht.

Verführung muss durch Bildung bekämpft werden

Fritz Bauer würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, wie sich unsere heutige Gesellschaft so leicht verführen lassen durch die sozialen Medien und den gleichen Parolen, die die Nationalsozialisten in den 1920er und 1930er Jahren bei den Wahlen genutzt haben. Aufklärung, Bildung und das Wahren der Demokratie ist umso wichtiger geworden gerade in der jungen Generation, denn die alten, die es selbst erlebt haben, sind bald nicht mehr da.

Die junge Generation kennen den Namen Fritz Bauer nicht. Sie können nicht wissen, dass er als Generalstaatsanwalt in Frankfurt den Auschwitzprozess angestoßen hat und viele noch in den Bundesbehörden tätige Nazis fangen wollte. Er hat dadurch auch die sogenannte 68er Generation angestoßen, die ihre Eltern fragten, was sie da eigentlich totschweigen, warum sie manche Dinge aus der Kriegszeit verschweigen. Die Verkrustung der alten Nazistruktur innerhalb der Bundesrepublik war groß. Der Staat musste beim Neustart funktionieren. Es wurde entnazifiziert, um Lehrer, Manager, Verwaltungsangestellte, Politiker, Juristen, Anwälte, Richter und viele andere Zivilisten, die auch direkt oder indirekt Täter waren, den neuen Staat, die Bundesrepublik Deutschland zu gründen, um gegen den neuen Feind des Westens, nämlich Stalin und der Kommunismus, einen neuen Verbündeten zu haben. Darunter gehörte auch der Architekt der Trauerhalle Ferdinand Keilmann. Ein entnazifizierter erfolgreicher Architekt, der heute wahrlich seine denkmalgeschützte Spuren hinterlassen hat in Bochum.

Kleiner Film-Tipp:

Die Serie „Deutsches Haus“ befasst sich mit den Auschwitz-Prozessen sehr eindringlich. Inhaltlich geht es um eine junge Dolmetscherin, die für die Auschwitz-Prozesse von Fritz Bauer angestellt wird, um vom polnischen in die deutsche Sprache vor Gericht zu übersetzen. Sie selbst findet nach und nach raus, warum sie so gut polnisch kann und wo sie aufgewachsen ist, doch es verdrängt hat, weil sie zu jung war.

Iris Berben spielt eine Auschwitz-Überlebende sehr eindringlich. Sie war in der Nebenrolle so oscarreif. Mir stockte bei ihrer Spielart der Überlebenden der Atem und ich hatte einen Klos im Hals.

Wer sich also mit dem Thema beschäftigen möchte, sollte sich auf Disney+ die Serie anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Zitat von Fritz Bauer

„Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird.“

Dieses Zitat von Fritz Bauer soll künftig über dem Eingang der ehemaligen Trauerhalle stehen, als Aufforderung und Hoffnung für die Menschen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis Fritz Bauers Wirken entsprechend gewürdigt wurde. Ich mache dies jetzt in meinem Blog. Er ist hier im Ruhrgebiet, dem Gebiet der Vielfalt, in der Stadt Bochum angekommen und wird auf eine besondere Art gewürdigt, was wir der Idee von Dr. Irmtrud Wojak zu verdanken haben.

Ganz ehrlich: Das Forum ist zur richtigen Zeit errichtet worden. Irmtrud Wojak würdigt damit nicht nur das Wirken von Fritz Bauer, sondern Alle, die Menschenrechte verteidigen, sowie alle Überlebenden in der Welt, aber auch alle Toten, die durch Krieg und Autokratie, wo Menschenrechte nicht zählen, mit diesem Fritz Bauer Forum eine Anlaufstelle der Aufklärung und Wahrung für die Zukunft. Das ist ein großer Chapeau mit viel Respektschampus! Das ist Bundesverdienstkreuzwürdig!

Abschließend ist folgender Satz von Dr. Irmtrud Wojak sehr zu Herzen zu nehmen und auf jeden Fall für sich mitzunehmen, aufzustehen für den Widerstand für die Überlebenden. Ich will es weitergeben für die, die nicht überlebt haben mit diesem und auch den ein oder anderen Podcast zusammen oder ohne Jack Tengo, der genauso dahinter steht. Egal wie viele es nun gehört haben oder hören werden oder diese Zeilen gelesen haben oder nicht:

„Fritz Bauer war die Stimme des Widerstands der Überlebenden im Nachkriegsdeutschland.“

Dr. Irmtrud Wojak

Historikerin und Gründerin des Fritz Bauer Forums

Der kurze einprägsame und erstaunliche Vortrag über das Denkmal und den neuen Inhabern von Magdalena Köhler war augenöffnend und horizonterweiternd. Ich habe meinen Teil dazu beitragen wollen. Die Idee von Dr. Irmtrud Wojak die Trauerhalle zu einer Bibliothek der Menschenrechte zu machen finde ich sehr ehrenswert. Bochum hat nun einen ganz besonderen Ort für eine Erinnerungskultur bekommen, einem Ort von Bildung, die zum Erhalt der Demokratie führen soll. Ein Ort, den trotz der politischen Situation, auf jeden Fall bewahrt werden muss.

Hätten die Alliierten den Krieg gegen Deutschland nicht gewonnen, wo wäre der Weg der Menschenrechte hingegangen? Eine Frage, die wir zum Glück nicht beantworten müssen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte auch das Fritz Bauer Forum und erklärte: „Demokratie verlangt Wachheit. Und sie erlaubt keinen Rückzug, sie will Einmischung, um ihretwillen, nicht um der Empörung willen. Diese Haltung hätte Fritz Bauer sich von uns gewünscht – nein, er hätte sie erwartet!“

So schließe ich selbst mit den Worten: „Seid die Stimme des Widerstands der Überlebenden in der Welt! Seid diejenigen die Aufstehen gegen Unrecht und gegen die Lügen der Autokraten, Populisten und rechtsrückenden Lügenversteher! Steht auf und seid die Stimme des Widerstands!

Ich für meinen Teil mische mich ein. Habe Haltung. Und du?

Alle wichtigen Links und zusätzlichen Infos:

Standort

Feldmark /Ecke Kornharpener Straße

44803 Bochum

https://fritz-bauer.bibliotheca-open.de

Förderung vom Fritz-Bauer-Forum:

NRW-Stiftung:

***

https://www.denkmalschutz.de/denkmal/fritz-bauer-forum.html

https://www.lwl-dlbw.de/de/denkmaeler-entdecken/denkmalliebe/trauerhalle-ost/

60PLUS_Trauerhalle_Havkenscheid_Diem_Fahl_Plakat.pdf

Fritz Bauer Forum – Sanierung der ehemaligen Trauerhalle Havkenscheid

Deutsche Stiftung Denkmalschutz – Ehem. Trauerhalle / Fritz Bauer Forum – Bochum

Bochum: Trauerhalle Ost auf dem Friedhof Freigrafendamm, Feldmark 107

www.architektur-geschichte.de – Trauerhalle Havkenscheid auf dem Bochumer Hauptfriedhof

Fritz Bauer Forum in Bochum – Bewegung in Bochum

Neues Zentrum für Demokratie und Menschenrechte entsteht in ehemaliger Trauerhalle – LokalKlick.eu

www.architektur-geschichte.de – Architekt Ferdinand Keilmann – Übersicht

Trauerhalle Ost/Zentralfriedhof, BO – Egon Becker

Hauptfriedhof Bochum – Wikipedia

Bochum: Trauerhalle wird zum Zentrum für Menschenrechte

***

Empfehlung der Film-Serie „Deutsches Haus“ in Disney +:

Deutsches Haus – Offizieller Trailer – Jetzt nur auf Disney+ streamen | Disney+ – YouTube

***

Biographie – Links:

Ferdinand Keilmann – Wikipedia

www.architektur-geschichte.de – Architekt Ferdinand Keilmann – Übersicht

Planungen zur Welthauptstadt Germania, an dem Ferdinand Keilmann auch einen Anteil hatte:

Welthauptstadt Germania – Wikipedia

Welthauptstadt Germania – Wikiwand

Berlin | Hitlers Reichshauptstadt Germania und die Geschichte

Buchempfehlung:

Dr. Irmtrud Wojak : Fritz Bauer – Biographie

Fritz Bauer 1903-1968. Eine Biografie – BUXUS EDITION

Der Verlag „Buxus Edition“

Buxus Edition | Shop – BUXUS EDITION

Abonnieren in den sozialen Medien:

youtube.com/@fritzbauerforumbochum

***

***

***

Wer bei Veranstaltungen nicht dabei sein kann:

Live-Streams: Veranstaltungen digital erleben ▶ Fritz Bauer Forum

***

Welthauptstadt Germania – Wikipedia

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Wikipedia

(Wer sich eingehender mit der Thematik befassen möchte, sollte nicht Wikipedia nutzen, sondern eingehenden Literatur in der nächsten Stadtbibliothek oder Buchhandlung nutzen.)

Alle Fotos sind (C) André Brune – Die zwei von der Stadt Bochum sind bei einem Podcast mit Markus Lutter vom Bildarchiv der Pressestelle vom Monitor abfotografiert worden. Danke für die Genehmigung!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.

Meine Videos sind ohne lange Überlegungen entstanden. Ich habe mir ein Drehbuch ausgedacht, spielte die Hauptrolle eines Demenzerkrankten, der sich verirrt hat in seiner Stadt. Mein Freund Ralf Opiol erklärte sich bereit, mich dabei zu filmen, wie ich umherirre. Er brachte mich dann zum Seniorenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Bottrop, Rottmannsmühle, an der Karl-Englert-Straße. Dort wurde ich von dem Pfleger, gespielt und im Original von Christian Rapp, der schon lange dort aus voller Überzeugung seinen Beruf ausübt, in Empfang genommen. Ihm und Ralf Opiol sowie dem DRK-Seniorenzentrum Rottmannsmühle danke ich nochmals für das Mitwirken an diesem Film, damit er so authentisch wie möglich gemacht werden konnte. Die Leiterin Beatrice Werner war sofort mit Feuer und Flamme dabei.

Meine Videos sind ohne lange Überlegungen entstanden. Ich habe mir ein Drehbuch ausgedacht, spielte die Hauptrolle eines Demenzerkrankten, der sich verirrt hat in seiner Stadt. Mein Freund Ralf Opiol erklärte sich bereit, mich dabei zu filmen, wie ich umherirre. Er brachte mich dann zum Seniorenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Bottrop, Rottmannsmühle, an der Karl-Englert-Straße. Dort wurde ich von dem Pfleger, gespielt und im Original von Christian Rapp, der schon lange dort aus voller Überzeugung seinen Beruf ausübt, in Empfang genommen. Ihm und Ralf Opiol sowie dem DRK-Seniorenzentrum Rottmannsmühle danke ich nochmals für das Mitwirken an diesem Film, damit er so authentisch wie möglich gemacht werden konnte. Die Leiterin Beatrice Werner war sofort mit Feuer und Flamme dabei.

Ich selbst habe den Verein mitgegründet, obwohl ich nicht betroffen bin, aber ich kann ja durch gesundheitliche Einschränkungen, wie ein Schlaganfall oder einen Fahrradunfall jederzeit einer der nächsten sein. Niemand will daran denken, aber wir sollten es nicht vergessen.

Ich selbst habe den Verein mitgegründet, obwohl ich nicht betroffen bin, aber ich kann ja durch gesundheitliche Einschränkungen, wie ein Schlaganfall oder einen Fahrradunfall jederzeit einer der nächsten sein. Niemand will daran denken, aber wir sollten es nicht vergessen.